褥瘡予防は体位変換やエアマットなどの除圧が特に重要ですが、管理栄養士にとっては栄養管理が最も重要です。

褥瘡の予防に関しての栄養学知識を持たないまま栄養管理をしてしまっていませんか?

この記事では、褥瘡予防の栄養管理についてお話しします。(専門的な内容になってます)

褥瘡と低栄養

褥瘡発生の危険因子はいくつかありますが、

食事・栄養に関連していることでは、「低栄養状態」であることが褥瘡発生のリスクとなります。

低栄養状態になることで、

皮膚の形成や保持に必要な栄養素が足りず、表皮のバリア機能が弱まることで、

圧迫・摩擦時にスキンテア(皮膚裂傷)が生じやすくなり、褥瘡ができやすくなります。

そうならないために、栄養状態の確認をし、低栄養を予防・早期発見、改善する必要があります。

低栄養状態を確認する指標

低栄養状態の有無は、様々な項目から総合的に判断します。

血清アルブミン値

血清アルブミン値が3.5g/dL以下では、褥瘡発生のリスクが高まるとされています。

しかし、血清アルブミンが低栄養の判定に使用できるかというと、そういうわけではありません。

血清アルブミンは脱水や炎症などにより偽値を示すことや、筋肉量などとの相関が認められないことから、

ASPEN (米国静脈経腸栄養学会)は、「アルブミンは栄養状態を示すものではなく炎症を示すものである」と声明を発表しています。

褥瘡予防管理ガイドラインでも、「血清アルブミンは低栄養状態の指標としては推奨できない」としています。

ただし、同ガイドラインにて「褥瘡発生の重要な危険因子である、血清アルブミンを評価する意義はある。」と結論付けられています。

そのため血清アルブミン値3.5mg/dL以下の場合、褥瘡予防のための対策を図ることが重要です。

体重減少率

体重減少は簡易的な栄養状態判定の指標であり、

体重減少が褥瘡発生のリスクになると考えられています。

目安としては、1か月(30日)で5%以上、もしくは6か月(180日)で10%以上の減少がないかアセスメントを行うことが大切です。

また、体重減少の主な原因は、喫食率(食事摂取率)の低下ですが、

それ以外にも、侵襲の大きい手術後や基礎疾患に伴う代謝や栄養素利用率の変化などが原因の場合もあるため、

体重減少の原因を把握することが重要です。

上腕周囲長

上腕周囲長が小さいほど、褥瘡の重症度が高くなることが報告されています。

上腕周囲長が小さくなるということは、

全体的に皮下脂肪が少なくなり、皮膚と骨の間隔が近くなることが予想できます。

それにより、圧力がかかりやすくなることが褥瘡発生の原因であると考えられます。

ビタミンD

血清ビタミンDが基準値より低値であると、褥瘡の発生率が高くなるとされています。

主な原因は明らかになっていませんが、

ビタミンDは摂取しにくい栄養素であるため、ビタミンDが不足しているということは栄養バランスに偏りがある食生活をしているとも考えられます。

栄養バランスの乱れが低栄養状態を引き起こし、褥瘡発生の原因になるということは十分に考えられます。

食事摂取量

食事摂取量は褥瘡発生に関連しているとされています。

食事摂取量が50%未満だと、褥瘡発生のリスクが高まると考えられています。

しかし、喫食している食事内容も重要で、

たんぱく質の多い食事(主食は完食しているなど)を摂っている場合は、リスクを抑えられている可能性もありますし、

ペースト食や流動食のように摂取エネルギー量が少ない食事の場合は、完食していてもリスクを抑えきれていない可能性もあります。

食事摂取量とともに、残飯の把握や適切な摂取エネルギー量を確保することが重要です。

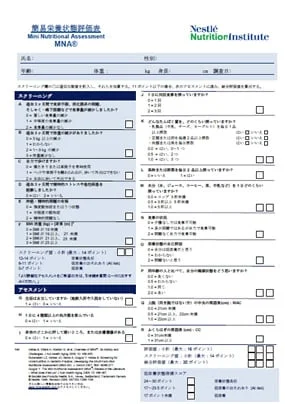

スクリーニングツール

栄養状態を評価する際に、有効かつ信頼できるスクリーニングツールを用いることが推奨されており、

数あるスクリーニングツールの中でも、高齢者を対象とした評価を行う場合は、MNAもしくはMNE-SFが有用であるとされています。

褥瘡予防のための栄養素

低栄養状態だと判断した場合は、褥瘡を予防するために栄養管理を強化する必要があります。

特に、蛋白質・エネルギー低栄養状態(PEM)に対しては、疾患を考慮したうえでエネルギー・たんぱく質を十分に補給することが勧められています。

エネルギー

NPIAP(NPUAP)/EPUAP/PPPIAガイドラインでは、栄養リスクおよび褥瘡リスクがある場合は30~35kcal/kg/日を推奨量としています。

また、ハリスベネディクトの式でエネルギーを算出する際に、ストレス係数を高く設定するなど、

一人ひとりに合わせた適切なエネルギー量を設定します。

提供エネルギー量を高く設定することで喫食率が低下してしまう場合は、栄養補助食品などの食べやすい食品からのエネルギー補給を選択します。

たんぱく質

NPIAP(NPUAP)/EPUAP/PPPIAガイドラインでは、栄養リスクおよび褥瘡リスクがある場合は1.25~1.5g/kg/日を推奨量としており、

おおむね1.0~1.2g/g/日から始めていき、モニタリングの上で補正するとしています。

しかし、腎機能が低下している人などでは無理にたんぱく質を増やさず、検査データを考慮したうえで少しずつ増量していくことが大切です。

栄養補助食品の活用

食事摂取量が低下している人や摂食嚥下能力が低下している人では、

通常の食事のみでは褥瘡を予防できない可能性もあります。

そのような場合は、褥瘡対策としてエネルギー補給ができる栄養補助食品を活用すると良いでしょう。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

【褥瘡対策】管理栄養士おすすめ栄養補助食品《10選》

【褥瘡対策】管理栄養士おすすめ栄養補助食品《10選》 まとめ

褥瘡予防のための栄養管理についてまとめました。

低栄養が褥瘡発生の危険因子であるため、低栄養状態の有無を評価し適切な対策を講じることが重要です。

また、褥瘡予防ではエネルギーとたんぱく質の摂取量を増やし、体重を増加させることが大切です。

褥瘡対策は重要な栄養管理の一つですので、管理栄養士の皆様は褥瘡予防・管理ガイドライン、褥瘡ガイドブックを持っておくことをおすすめします。

最後までお読みいただきありがとうございました。

参考

日本褥瘡学会,「褥瘡予防・管理ガイドライン 第5版」,照林社,2022年4月,61~63ページ

一般社団法人 日本褥瘡学会,「褥瘡ガイドブック 第3版 褥瘡予防・管理ガイドライン(第5版)準拠」,照林社,2023年6月,125~133ページ